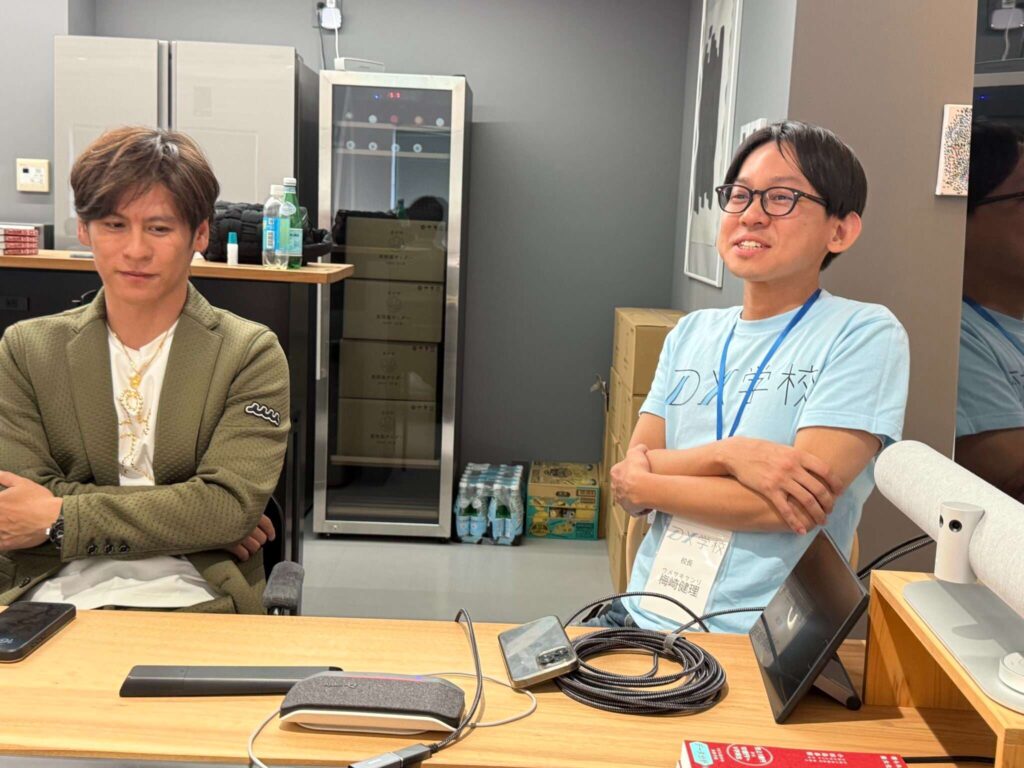

【レポート】2025年4月DX学校 梅崎校長と行く EBILABの裏のウラまで味わう研修

DX学校は、全国のDX学校の講師と受講生を対象に、三重県伊勢市のゑびや大食堂と、ゑびや大食堂が開発した「TOUCH POINT BI」を開発・販売する株式会社EBILABを訪問して、会社運営にデータを活用する実際の例を見学して学ぶ研修を実施しました。伊勢での研修は2024年7月以来2回目です。

DX学校では、主に全国のDX学校に所属するIT導入診断士やスタッフ、DX学校のクライアントのみなさんを対象に、最新のトレンドや特定のツールに関する勉強会を行う機会や、IT導入診断士同士で勉強し合う機会がありますが、いずれもオンラインでの実施であり、実際に現場に行っての研修は強く印象に残るようです。

今回の参加者からは「本当に裏のウラまで味わうことができた」「想像以上でした」「非常に有用でした」という声が寄せられています。

まずは店舗の見学

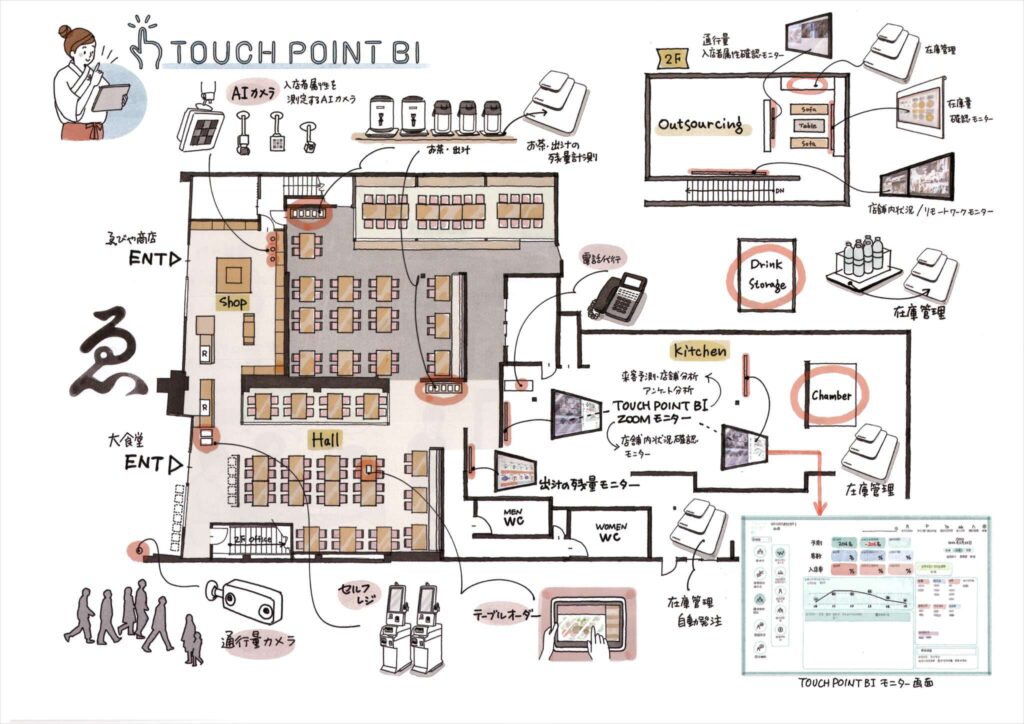

朝10:30にゑびや大食堂に集合しました。EBILABのスタッフから店内マップを手渡され、これを手にしながら店内での「TOUCH POINT BI」が活用されている場所を見て回ります。ゑびや大食堂は午前11時開店、午後4時には閉店してしまうという1日5時間営業のお店です。店内では店舗スタッフの朝礼が開かれている横を通りながら、小田島社長の案内で店内を見学していきます。

見学は食堂と売店の店内のみならず厨房や在庫の保管場所、オフィスもご案内いただきました。

店頭のAIカメラで解析したデータから店舗前を通過する人の数を計測していること、

店頭の看板は複数の商品それぞれに複数のバージョンを用意して「TOUCH POINT BI」を見ながら看板を差し替えて店内に誘導していること

バックヤードでの在庫管理には「スマートマット」というツールを使っていること。調味料や洗剤、釣り銭用の硬貨などをこの上に乗せると搭載されている重量センサーで在庫量を把握し、在庫がしきい値を下回ると自動発注される仕組みであること、この自動発注は発注先の体制に応じてメール発注のほかFAX発注もできること、

このようなことを学びながら店内を回らせてもらいました。

「TOUCH POINT BI」は、過去の売上データ、店舗前の人流、天気予報データ、各テーブルの注文データなどを取り込んで、来客予測、店舗分析、画像解析、コミュニケーション分析などを行って店舗業務の煩わしい作業を全て自動化し、飲食・小売店、あらゆるサービス業を支える経営支援ツールです。

https://ebilab.jp/service/

店舗や厨房、バック・ヤードやオフィスを見学させていただいて、このツールの価値を実感した午前中でした。

昼食

昼食はもちろんゑびや大食堂で。

参加者各自が好きなものをオーダーして、伊勢海老や松阪牛をふんだんに使った料理や伊勢名物のてこね寿司や伊勢うどんといったメニューを楽しませていただきました。

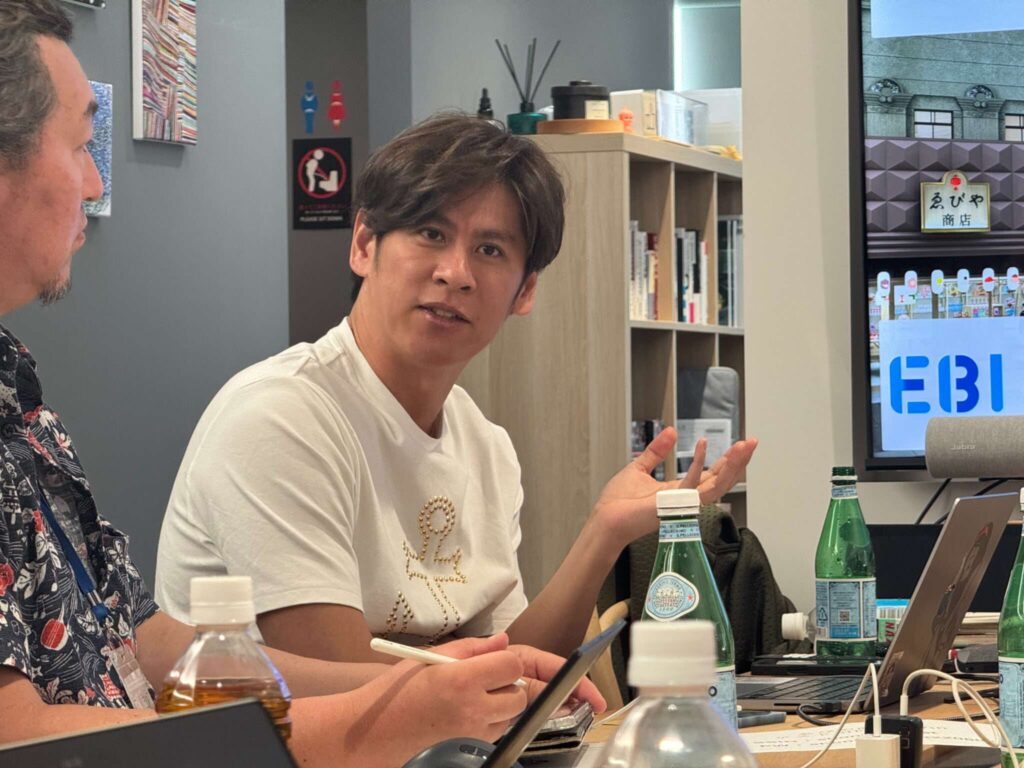

午後Part1 小田島社長の講演

午後は会場を移動しました。ゑびやが運営するもう一つの施設「ゑびや商人館」です。

最初に小田島社長がアンケートを取りました。「Slido」というアプリを利用して「今日聞いてみたいこと」をアンケートしたのです。

https://www.slido.com/jp

その結果がこれです。

「ゑびやでのデータ活用事例」を筆頭に「ゑびやのデータ分析Touch Point BIを実際に見たい!?(昨日の予測結果見せろ」「ゑびやでの生成AI活用について」などと割れたため、小田島社長はそれぞれについてコメントをしてくれました。

小田島社長がゑびやに入社した2012年はゑびやは「ノスタルジックな大衆食堂」でした。お店の入口には番台があり、従業員がひとり立っています。お客さんはメニューを選ぶとここで注文し、従業員が紙の食券をちぎって渡し、ソロバンでお勘定していたのでした。食券には1番から500番台までの数字が手書きで書かれています。小田島社長の奥さんはここで生まれましたから、子どもの頃はこの手書きを手伝っていたのだそうです。一日の営業が終わるとメニューごとに何番まで減っているかを数えるのです。カレーライスの食券が94番から84番まで減っていたらこの日はカレーライスが10食売れた、とわかるわけですね。これを全てのメニューに関して一つずつ確認して、電卓で売上を計算して、紙の台帳に手書きで記入する、これをひたすら繰り返していたのです。

現在では、朝礼時に手元のタブレットで「TOUCH POINT BI」の画面を見ながら前日の売上と当日の時間帯別来客数や売上などの予測データを確認し、調理場ではメニュー別の数量予測をもとに料理の仕込みを過不足なく行い、店舗では予想される来客数に応じてスタッフの配置を行います。営業が始まると、スタッフは店内のモニターに表示されるどのメニューがどの層に売れているかをリアルタイムに確認しながら店頭のメニュー看板をその日の客層に好まれるものに変更していきます。また、お茶とお出汁はセルフ・サービスでポットから出すようになっているのですが、この残量は店内のモニターに表示されますから、これを見ながら補充を行います。

会計はセルフ・レジで行われ、その日の売上や客数をはじめとするデータは自動的に集計されるので、手入力は一切ありません。

食材や備品などは自動発注されます。

ゑびや大食堂やEBILABなどのゑびやグループはいまや年商12億円を超える企業ですが、総務・財務会計、人事といったバック・オフィスは小田島社長の夫人以下、たった3人で運営されています。

メディアでは「世界一IT化された食堂」と評価され、2024年 経済産業省 DXセレクション優良企業や2023年 KANSAI DX AWARD グランプリ、2020年 第3回日本サービス大賞「地方創生大臣賞」などの賞を受賞しています。

現在の姿からは2012年の姿はまったく想像できません。

手書き伝票から、さまざまなITツールを一歩一歩、試行錯誤しながら導入してきて、今の姿になったのです。

ゑびや大食堂では自社で開発した「TOUCH POINT BI」ばかりが取り上げられますが、それ以前にさまざまなアウト・ソーシング・サービスやITツールを導入しています。

まずアウト・ソーシングしているのは

- 財務・会計

- 自社ではクラウド会計サービスを導入していますが、アカウントをアウト・ソーシング先と共有して入力等はやってもらい、社内ではその確認作業だけを行っています

- 電話代行

- 予約の電話などは食事のことを思い出す時間にかけたくなるもの。午前11時から午後4時までが営業時間のゑびや大食堂ではランチの時間帯に集中します。ゑびや大食堂では、電話対応は「IVRy」というサービスを利用しています。一般の方が電話をすると、まず音声案内が流れます。ガイダンスに沿って操作していき、予約の電話の場合は、お電話でお話していただいた内容が自動で文字起こしされ、店舗スタッフがその内容を確認して折り返し電話します。

また、「TOUCH POINT BI」以外の多くのITツールを導入しています。

- セルフ・レジ

- POS+

- 在庫管理

- SmartMat Cloud

- 発注

- BtoBプラットフォーム

- 各部署連携、社内コミュニケーション(業務の中身に応じて使い分け)

- ZOOM

- Microsoft Teams

- Slack

- 組織強化

- Unipos

などです。

実は「TOUCH POINT BI」を開発したのは、これに当たる機能を持つITツールがなかったからだというのです。オンライン・ビジネスをやっている人にとって欠かせないツールに「Google Analytics」があります。Googleアナリティクスは、ユーザーが初めてウェブサイトにアクセスしてからコンバージョンに至るまでの行動を詳細に把握できる強力なツールです。どの経路でサイトに訪れ、どのページを閲覧し、最終的にコンバージョン(購入、問い合わせなど)に至ったかを可視化します。これにより、効果的なマーケティング施策や改善点を見つけ、顧客体験の向上に役立てることができます。実店舗用にもこういったツールがないのか、と探したところ全く見当たらなかったのです。

この写真は、我々が研修に訪れた2025年4月25日金曜日の午後のゑびや大食堂の前の人出です。この大量の人出は天気や伊勢神宮で行われるイベントでどう変化するのか、お店の前を通る人のうち何%が来店するのか、どんな層の人が来店してどんなメニューが好まれているのか、テーブルあたりの滞在時間はどのくらいなのか、といったことがわかるツールが見つからなかったのです。だから自力で作ったのです。

ゑびや入社当時の小田島社長のITスキルはExcelが多少いじれる程度のものだったのだそうで、データ分析やAI活用の専門教育を受けたこともなかったのです。いまでこそプログラムも書き、AIを操る力が身についているのですが、それでもどうしても必要なツールだったので、多くの人の力を借りながら「TOUCH POINT BI」を作り上げるに至ったのです。

当日はこうしたお話を詳しく聞かせていただきましたが、DX学校が訪問した日の前日に発売された小田島社長の著書「仕事を減らせ。」には詳しく書かれていますので、ご一読ください。

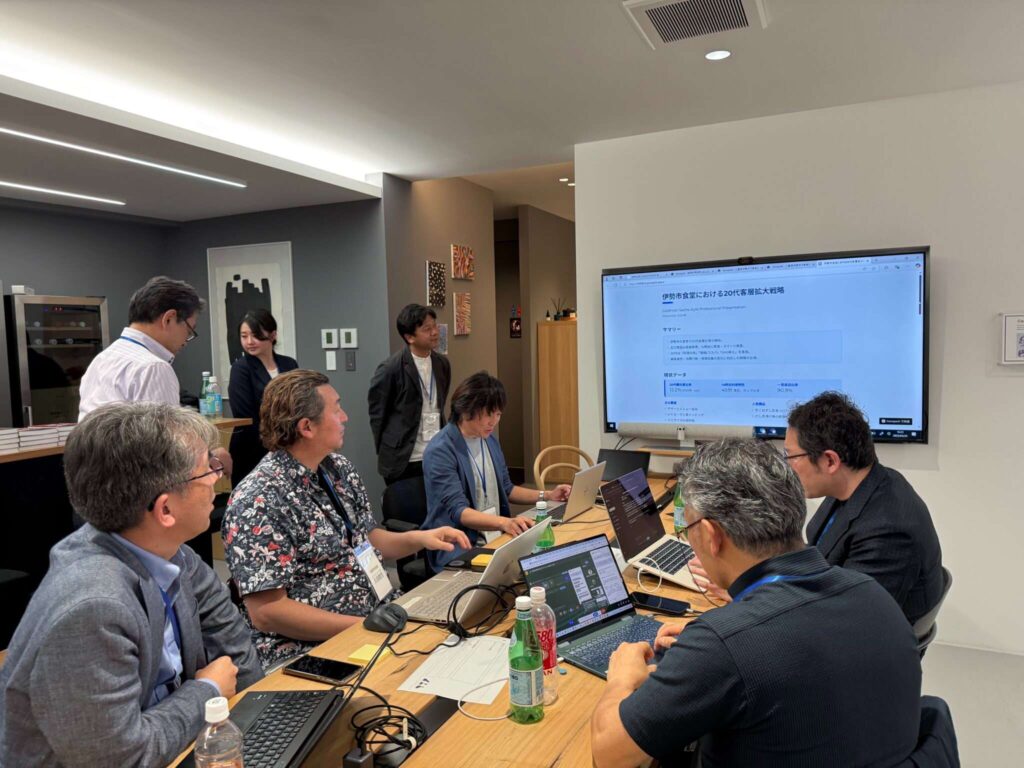

午後Part 2 データ分析研修

休憩をはさんでPart2は「TOUCH POINT BI」を使ったデータ分析研修です。

データはただ分析しただけでは何の役にもたちません。「昨日の来店数は●●、顧客単価は●●」などということがわかったところで、それに対して「へぇ」と言っているだけならわざわざ分析する必要がありません。分析結果をもとに「もっと来客店数を上げるには」「顧客単価を上げるには」という施策を考えて実行してみないのならば、分析は無駄な行為になってしまいます。

今回のEBILAB研修では、「TOUCH POINT BI」が分析したゑびや大食堂の実データをもとに、それぞれのグループに「次の目玉商品を企画する」「20代の来店数を上げる」などの施策を提案する、という課題が出されました。今回、小田島社長にとっても初の試みだったのは、「TOUCH POINT BI」から読み取った数値や思いついた施策をAIに入力して課題解決の案を出させ、これをスライドにして発表する、というものでした。使用したAIは「Genspark スーパーエージェント」です。

https://www.genspark.ai/

これは、複数のAIが連携する「Mixture-of-Agents」構成を採用した自律型AIアシスタントです。ユーザーの指示に応じて自ら考え、最適なツールを選択し、調査から実行までを一貫して行います。旅行プラン作成、予約代行、レポート作成、画像・動画生成など多様な作業を自動化し、高度な処理を実現するものです。GPT-4o、Claude、Gemini等の最新AIモデルを組み合わせ、複雑なタスクにも柔軟に対応します。無料プランから利用可能で、ビジネスから個人まで幅広く活用できる次世代型AIエージェントです。

今回の参加者を3つのグループに分け、それぞれに別の課題を出して提案してもらったのです。

データを分析してそれを施策の立案にまでつなげるには大変な労力と時間を要するのが普通です。しかし、今回「TOUCH POINT BI」とAIを組み合わせて利用すると、短時間のうちに何案かの施策企画が行えるというのは、実に貴重な体験でした。

昨年、「TOUCH POINT BI」のユーザーである東京都江戸川区の「プラスパン」の代表取締役、滝沢光男さんに梅崎校長がインタビューした時に「「TOUCH POINT BI」のデータを読んで私に代わって店長に助言する「AI部長」ができるといいな」とおっしゃっていたのですが、この実現が一歩近づいた感じでした。

研修終了後には小田島社長やDX学校梅崎校長も参加する懇親会も開かれ、参加者同士のネットワークも広がりました。

DX学校では、このような研修などを通して、DX学校所属のIT導入診断士やDX学校の顧客のレベルを上げる活動を行っていきます。

参加者の声

- 裏側や実際のナマのデータまで見せてもらえて大変参考になりました。(IT導入診断士・愛知県)

- 想像以上でした。(DX学校スタッフ・愛知県)

- 前半は、実は何をするんだろう‥‥と思っていましたが、厨房での仕組みや物置、カメラなど「データ活用をささえる裏側」を教えて頂けたので非常に有用でした(この工程が無いと、WebのBI画面も、その後の社員の行動も発生しないので)。

また、BIデータ(Touchpoint BI)を実際に操作できる環境が、あった事も有用でした。

加えて今回は、生成AIにデータを入れてみる体験も入った事で、私は満足度がさらに上がりました。小田島さんが話していたように、参加者によっては、生成AIの使い方などレクチャーが必要かと思いますが、DX学校の人たちは満足度が高かったのではないでしょうか。(IT導入診断士・千葉県) - 本当に裏のウラまで味わうことができた。社内のリアルな数字を使ってワークができた。リアルタイムで質問を受けつけて、なんでも答えてくださった(DX学校スタッフ・大阪府)

- 良い意味で予想外でした。普通に見学して座学のような研修を受けるというイメージだったので大満足です。見学の部分では裏の裏側まで見せていただき、活用方法も細かく教えていただきわかりやすかった。研修の部分についてもデータを見ながらセッションできたのでITリテラシーが低い私でもイメージしやすかったです。(DX学校のクライアント・大阪府)